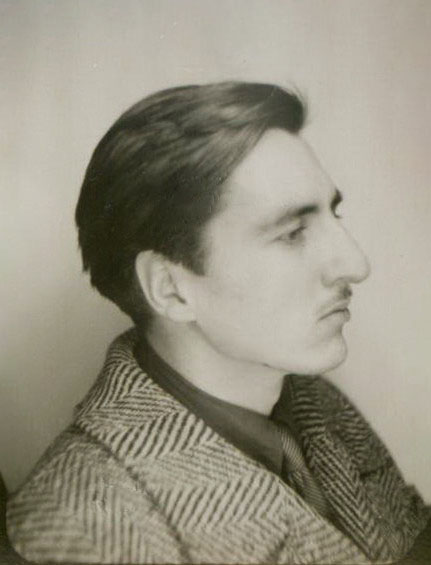

Vlado Kristl wird 1923 in Zagreb geboren. Wie bei gut situierten Familien dieser Zeit üblich, wird er sehr früh auf ein Wiener Internat geschickt, geht jedoch später auch auf Schulen in Sušak, Senj (beides Kleinstädte an der Adria) und schließlich in Zagreb aufs Gymnasium.

1941 beginnt er an der Kunstakademie von Zagreb zu studieren. Doch schon 1942 schließt er sich den Partisanen an und durchlebt eine ihn nachhaltig prägende Zeit.

Untenstehend eine Auswahl seiner für die Partisanen angefertigten Karikaturen und Fotos aus dieser Zeit.

Hintergrund:

Die Partisanen, auch jugoslawische Volksbefreiungsarmee genannt, waren ein kommunistisch dominiertes Bündnis verschiedener Gruppen und Parteien, das von 1941 bis 1945 gegen die nationalsozialistischen bzw. faschistischen Besatzungsmächte Deutschland und Italien und deren Kollaborateure kämpfte. Sie lebten in Zeltstädten in den Bergen und Wäldern und agierten als kleine unabhängige Einheiten. Kristl engagierte sich hier als Plakatzeichner und Karikaturist. Aus dieser Zeit stammen Zeichnungen und Karikaturen zuerst für die Agitprop in Otočac, später für die Druckerei Vjesnik in Turjansko. Die Zeit als Partisan wird für Kristl eine wichtige Koordinate, die sein Leben, seine Interessen, sein Denken und den Charakter seiner Kunst stark beeinflussen wird.

1945 kehrt Kristl aus dem Krieg zurück. Er schließt sein Studium an der Akademie ab und betätigt sich ab 1950 als freischaffender Maler und Lyriker. 1951 nimmt er an der Gründung der Gruppe EXAT (Picelj, Srnec, Richter, Kristl) teil. Im Frühjahr 1953 stellen sie in Zagreb in der Ausstellung Gruppe EXAT-51 abstrakte Bilder aus. EXAT ist die erste und heftige künstlerische Auflehnung gegen das Dogma des sozialistischen Realismus und der Norm der politisch korrekten Kunst.

Hintergrund:

Kristl wird oft die Frage gestellt, was ein Individualist, der „der konstruktiven Malerei nicht zugeneigt“ ist, im EXAT machte. “Nicht weil die anderen gesagt haben, dass das neu ist, sondern weil das für mich neu war, das meine Neue. Das Befreiende! Das war das wichtigste. Später wurde das auch für mich ein Dogma, und das Bedürfnis, mich davon zu befreien, kam wieder auf.”*

In diesen Jahren malt er eine Reihe von völlig abstrakten Gemälden, von denen einige heute zur Kollektion des Zagreber Museums für zeitgenössische Kunst gehören. Er nimmt an den Ausstellungen der vier EXAT- Maler 1953 in Zagreb und Belgrad teil und 1954 am Salon 54 in Rijeka.

*Marina Viculin: „Die sehr persönliche Malerei des Vlado Kristl“, Katalogtext zur Ausstellung „Vlado Kristl, Rijeka 2010“, S. 27.

Kristl geht 1953 nach Frankreich. Er arbeitet als Maler in Paris und als Hirte in der Provence (Châteaux). Dann geht er nach Brüssel, wo er auch als Maler und später als angestellter Zeichner von Schmetterlingen (1954) tätig ist. Ende 1954 reist er schließlich nach Südamerika. Für jemanden aus dem kommunistischen Nachkriegsjugoslawien scheint das ein mutiger und schwer auszuführender Schritt; die Wahrheit ist, dass Kristl auf der Suche nach seinem Vater ist, der schon in den 20er Jahren die Familie in Zagreb verliess, um nach Chile auszuwandern. Das Wiedertreffen findet statt, ist aber ohne Dauer. Von 1954 bis 1959 lebt Kristl in Chile als Maler, Landstreicher, Taxifahrer und Schauspieler. Er reist durch den ganzen Kontinent, besichtigt Brasilien, Mexiko, Argentinien. Er lebt auch eine Zeitlang mit einer Indianer-Gemeinschaft in den Anden. Er hat im Juni 1958 in Santiago de Chile seine erste Einzelausstellung in einer Galerie und 1959 eine Gruppenausstellung im jugoslawischen Institut.

“Ich zog fort, um ein neues Universum zu suchen. Aber man geht, und geht, und am Ende kommt man schließlich wieder in die alte Welt. Einen Weg, der dich sicher in die neue Welt führt, gibt es nicht. Den musst du selbst erfinden. Du kannst weiter gehen, aber du musst das Ticket für das Schiff kaufen.” – Aber warum dachtest du, dass die Welt dort anders funktioniert? “Nicht dass die Welt anders funktioniert, sondern dass ich anders funktioniere. Ich begriff damals, dass ich selbst entscheiden muss, das ist nun verschwunden, das Bedürfnis, durch die Welt zu ziehen. Ich dachte nicht an die Rückkehr. Die Mutter war der einzige Grund. Sie schrieb, es gehe ihr schlecht.”

*Kristl im Gespräch mit Marina Viculin, aus: „Die sehr persönliche Malerei des Vlado Kristl“, Katalogtext zur Ausstellung „Vlado Kristl, Rijeka 2010“, S. 28.

„Vlado erzählt von seiner Zeit in Chile. In den Fünfziger Jahren lebte er als Straßenmaler in Valparaiso. Ein reicher Mann ließ ihn rufen, weil er ein Bildnis seiner Frau wünschte. Der krankhaft eifersüchtige Patron stellte jedoch die Bedingung, dass der Maler sein Modell nur eine Stunde täglich sehen und den Teppich, auf dem sie saß, niemals betreten dürfe. Sollte er es dennoch versuchen, werde er dies mit seinem Leben bezahlen. Vlado schwieg und malte. Sie schwieg und weinte. Ihre Tränen stürzten wie eine Flutwelle über ihn herein und er wusste, dass es seine große Liebe war, die er da auf der Leinwand bannte. Als er das Bild fertig hatte, warf der Patron einen flüchtigen Blick darauf, stellte lapidar fest, dass er seine Frau nicht wiedererkenne und ließ den Maler hinauswerfen. Der aber schlich sich in der nächsten Nacht zur Hazienda, stahl das Bild und bewahrte es, wohin auch immer er ging … (Hamburg, April 1986, Atelier Vlado).

Im Frühjahr 2011 sah ich endlich das Gemälde. Es heißt „Amanda“ und begleitete nicht Vlado selbst, sondern seine Frau Jelena Kristl, ein Leben lang. Jelena erzählte mir auch, dass es von der Geschichte um die verbotene große Liebe etliche Versionen gäbe – eine verwegener, trauriger und schöner als die andere.“

*Dieter Reifarth: „Erinnerungen“ in C. Schulte, F. Bruckner, S. Schmitt, K. Wojotowicz (Hg.): „Maske und Kothurn, Vlado Kristl, Der Monde ist ein Franzose“, Wien 2011, S. 268.

1959 kehrt Kristl nach Zagreb zurück. Der Empfang ist hart: Er wird unmittelbar nach seiner Einschiffung im Hafen von Rijeka wegen fehlender Papiere verhaftet. Doch sein Bruder schaltet sich ein und bewirkt Kristls Entlassung.

Kristl findet schnell eine Stelle bei Zagreb-Film. Auch der Anschluss an die Künstlerszene ist im Nu wieder hergestellt. Es folgen drei künstlerisch sehr fruchtbare Jahre. Noch im Dezember 1959 hat Kristl im Salon des ULUH eine Einzelausstellung mit dem Bilderzyklus 12 Positive und Negative. Mit einem Vorwort des Dichters Jure Kaštelan veröffentlicht Kristl im Eigenverlag seinen Gedichtband „Neznatna lirika“ (Unbedeutende Lyrik). Erste Trickfilme in Eigenregie entstehen, darunter „Das Chagrinleder“ (nach Balzac, 1960) und „Don Kihot“ (frei nach Cervantes, 1960).

Hintergrund

Die Gruppe Exat 51, deren Mitbegründer Kristl vor seiner Reise nach Chile ist, wird in den 1960er und 1970er Jahren Teil einer internationalen, avantgardistische Kunstbewegung, die sogenannten Neuen Tendenzen. Hier versammeln sich west- und osteuropäische, sowie südamerikanische Künstler aus dem Umkreis der Op Art, der Kinetischen Kunst und der Lichtkunst. Mitglieder von Exat 51 aus Jugoslawien gehören ihr an, aber auch ZERO und Effekt aus Deutschland, Grav aus Frankreich, Gruppo N und Gruppo T aus Italien.

Die Neuen Tendenzen treten erstmals 1961 mit der Ausstellung „Nove Tendencije“ in Zagreb in Erscheinung. Die stark beachtete Ausstellung von 1964 im Pariser Musée des Arts Décoratifs im Louvre führt zum französisch geprägten internationalen Namensgebung, Nouvelles Tendances.

Die Ausstellungen setzten sich noch bis in die frühen 1970er Jahre fort. Kennzeichnend für die Neuen Tendenzen sind optische Untersuchungen der Fläche, der Struktur und der Objekte an sich und die Einbindung von Kunstformen, die zu ihrer Zeit noch keine allgemeine Anerkennung gefunden haben, wie z.B. die Computerkunst (Zagreb 1968) und die Konzeptkunst (Zagreb 1973).

Positive und Negative: „Es handelt sich um zwei Positiv-Negativ-Gruppen von fünf oder sechs Bildern, die schwarz oder weiß waren, mit einem eingekratzten Quadrat. Vlado Kristl hat schon damals auf einem weißen oder schwarzen unberührten Malgrund mit einem Quadrat interveniert. (…) Einige Kommentatoren haben die Ähnlichkeit mit Malewitsch gesehen, aber dieser war mehr spirituell, sogar religiös, während Kristl pragmatischer war. Damals in den späten fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts, war das seiner Zeit sehr weit voraus. Ich kann leider nicht sagen, ob Kristl sich dessen bewusst war oder nicht“.

*Radovan Grahovac: „Vlado Kristl – eine biographische Kollage“, Interview mit Jerko Denegri, Wien 2010, in C. Schulte, F. Bruckner, S. Schmitt, K. Wojotowicz (Hg.): „Maske und Kothurn, Vlado Kristl, Der Monde ist ein Franzose“, Wien 2011, S. 34

Der Schrifsteller Ivan Kušan, damals Dramaturg bei Zagreb, erinnert sich an Reaktionen auf die erste Vorführung von Don Kihot: „Wir waren alle bestürzt. Man sah kein Andalusien, nur eine geometrische Figur, die sich außerhalb des realen Raums bewegte. Das langte weit darüber hinaus, was man sich unter Don Quijote vorstellte. Die Zuständigen waren entsetzt und wollten einen Text hinzufügen, um den Film verständlich zu machen. Kristl stand auf, griff das auf dem Tisch stehende Tintenfass und warf es, ‚Ihr ekelhaften Schnauzen aus der ersten Reihe‘ schreiend, auf die Betriebsleitenden, die dort saßen. Das war sein Ende bei Zagreb Film.“** Don Kihot wird kurz darauf mit dem Großen Preis von Oberhausen ausgezeichnet (1962).

**Ana Marija Habjan / Darko Volarić: „Kristl“, Dokumentarfilm für HRT 2004.

Kristls erster Realfilm „Der General und der ernste Mensch„ für die Filmgesellschaft Viba-film in Ljubljana entsteht 1962. Kristl spielt darin selbst die Hauptrolle. Doch der Film wird als Parodie und Provokation auf Präsident Tito interpretiert, von der kommunistischen Partei verboten und vernichtet. Nur eine Kopie wird heimlich archiviert. Kristl verlässt 1963 Jugoslawien. Über Rom kommt er nach München und beschließt, dort zu bleiben.

Hintergrund:

„Der General“ läuft nirgendwo in Jugoslawien. Trotz seines vielfältigen Tätigkeitsfelds findet Kristl plötzlich keine Aufträge mehr. Für ihn geht es in diesem Film ganz allgemein um Machtstrukturen. Er wendet sich mit einem Brief an Tito, in dem er sich und seinen Film zu erklären versucht. Doch prompte Einladungen auf Filmfestivals in Italien und Oberhausen und sogar Preise eröffnen ihm neue Möglichkeiten. Er verlässt Jugoslawien und geht zuerst nach Rom dann nach München.

Wie Dieter Raifarth ein Telefonat aus dem Jahre 1987 mit Vlado Kristl schildert*: „Wir reden über Jugoslawien. Haßtriade gegen den Titoismus endet in Vlados bevorzugter Gleichsetzung vom Kommunismus und Faschismus. Er meint sogar, es werde Krieg geben. Ich sage, er übertreibt. Vlado: ‚Wenn Du auf der einen Seite ein Loch ins Boot schlägst, geht die andere Seite auch unter.’“

*Dieter Reifarth: „Erinnerungen“ in C. Schulte, F. Bruckner, S. Schmitt, K. Wojotowicz (Hg.): „Maske und Kothurn, Vlado Kristl, Der Monde ist ein Franzose“, Wien 2011, S. 269.

Nach seiner Übersiedlung nach München folgt ein fast zehn Jahre langer Zeitabschnitt ohne Malerei. Kristl arbeitet hauptsächlich an seinen Filmen und lanciert sich so er zu einer Kultfigur des Jungen deutschen Films. Er dreht Arme Leute, Madeleine, Madeleine, Der Damm, Sekundenfilme, Film oder Macht. Im Eigenverlag erscheinen in diesen Jahren ebenfalls Gedichtbände. Kristl erregt mit seiner Arbeit viel Aufsehen, Bewunderung, provoziert aber auch zahlreiche Konflikte.

Ab 1972 wendet er sich wieder verstärkt der Malerei zu, produziert dennoch weiterhin vereinzelt Kurzfilme. Er entwickelt 1977 ein „Video-Theater“. 1979 gerät er in einen Konflikt mit den bayrischen Behörden und muss München verlassen.

Hintergrund:

Kristls Experimentalfilm (mal Real- mal Zeichentrickfilme) bestehen aus Einstellungen oft ohne jeden Bezug zueinander, die erst durch die Montage Beziehungen bekommen. Er ist zudem für Überraschungen gut. So zerstört er selbst im Rahmen eines Film-Happenings nach der Vorführung seinen eigenen Kurzfilm Maulwürfe (1965). Obwohl mehrfach ausgezeichnet, finden seine Filme nur ein begrenztes Publikumsinteresse: „Vlado Kristls Weise, Filme zu fabrizieren, ist nicht übertragbar. Sie ist eigenständig und spontan, deshalb braucht sie auch nicht den Rückhalt bei Manifesten. Wo malende, dichtende und filmende Avantgardisten sich selbst hereinlegen, wenn sie sich auf dem längst gestrichenen Posten des aufrüttelnden Bekenntniskünstlers wähnen bliebe Kristl, der keine gesellschaftliche Mission für sich in Anspruch nimmt, wenigstens die Möglichkeit, mit seinen Späßen da und dort Sand ins Getriebe zu bringen und die Einübung in den Ungehorsam zu fördern. Kristlfilme sind nicht für Snobs, sondern für müde Büroangestellte. Und darum gehören sie schleunigst ins Kino“.*

„Sie können nicht einen Film machen ohne Kamera, Licht und Darsteller, nur mit einem Brief! Das ist zuwenig!“ Vlado Kristl probiert, ob es nicht doch geht. Und wenn er auch seinen „Film ohne Kamera, Licht und Darsteller“ mit Kamera, Licht und Leuten hat machen müssen, er dürfte mit Recht behaupten, wie Karl Valentin von seiner Brille ohne Gläser: „Besser wie nix ist es.“ Dass jemand über diesen Film dann etwas Erläuterndes, Ausdeutendes, Kritikmäßiges schreibt, wird Vlado Kristl, fürchte ich, für dumme Sabotage halten, und wenn ich wieder einmal im Kino neben ihm zu sitzen komme, kriege ich nichts mehr aus seiner Bonbontüte.**

*Helmut Färber, in Filmkritik, Juli 1965 / **Helmut Färber, in Filmkritik, April 1967

Die Abschiebung nach Jugoslawien wird durch die Berufung des Präsidenten der Hochschule für bildende Künste in Hamburg verhindert. Kristl tritt in Hamburg eine Professur an. Die folgenden Jahre in Hamburg sind von allem gleichzeitig geprägt, von Malerei, von Zeichnungen, von Poesie, von Filmen – darunter besonders Zeichentrickfilme. Nach seiner filmischen Pause, meldete sich Vlado Kristl auch bei den Berliner Filmfestspielen von 1984 zurück mit seinem wohl abstraktesten und anarchistischsten Film Tod dem Zuschauer, ein Werk ohne erkennbares Thema und ohne jede herkömmliche Narration. Er beschreibt seinen Film selbst als einen „Nicht-Film für Nicht-Zuschauer, der hoffentlich den Kinobetrieb stört.“ Doch trotz des fürstlichen Empfangs in Hamburg zu Beginn, beginnen Spannungen und Auseinandersetzungen.

Hintergrund:

„Bei Kristl geht es immer um das Situationistische. Also eine Aktion, die aus einer Situation heraus entsteht. (…) Es geht um die Aktion, nicht um den Diskurs. Das ist eigentlich Vokabular aus der Bildenden Kunst. Für den Film war es natürlich ungewohnt, dass sich jemand so ausdrückt und so radikal vorgeht; wobei der Film nicht nur Mittel sondern auch Zweck und Ergebnis ist. Und diese Haltung, der Wille zu Ausdruck und Radikalität gilt dann auch für seine Bilder und den Siebdruck und die Gedichte. Für Kristl waren alle Medien dasselbe, er hat da nicht getrennt.“*

„Wir haben ihn in der Hochschule für bildende Künste in Hamburg besucht, wo er ja ein Atelier hatte. Das ist diese berühmte Geschichte, dass in diese Professur vor der Abschiebung in Bayern gerettet hat. Er hat ja da freie Kunst unterrichtet und wohnte, was eigentlich verboten war, in dem Atelier das er hatte. Das war voll gestellt mit Bildern, – ein ganz besonderer Eindruck. (…) Und in diesem Atelier wurde mir eben klar, dass er bildender Künstler ist und freie Kunst lehrt und diese Bilder malt und Studenten hat. Wobei er allerdings erzählte, dass das Interesse der Studenten nicht eben groß war, sich … ich wollt schon beinahe sagen: sich ihm auszusetzen, aber ich meinte: sich von ihm unterrichten zu lassen.“**

Kristl zum Aufnahmeverfahren einer Kunsthochschule: „Und deswegen soll nie einer abgelehnt werden können, weil er nichts kann. (…) Sein Widerwille ist die Grundvoraussetzung, um Kunst machen zu können. Seine Abneigung zur Welt, in der er geboren und aufgewachsen ist, die Anpassungsablehnung generell weist ihn aus als den, der schon Fähigkeiten besitzt, andere Welten zu gestalten.“***

Tod dem Zuschauer: „Weil die Verräter den Film gefangen genommen haben, kann man keine Filme mehr machen. Der Film ist tot! Dagegen ist nur ein Weg noch frei geblieben. Man nehme die Kamera und das dazugehörige Material, wenn zur Verfügung, und lasse sie laufen. Ganz gleich ob jemand vor oder hinter ihr steht oder überhaupt nicht. Wenn man die Kamera so laufen lässt und versucht auch nicht mit irgendeinem Eingriff sich einzumischen, irgendetwas zu beeinflussen und zu lenken, dann hat man etwas erreicht, was neue Sprache ist.“****

*L. Andergassen /D. Kuhlbrodt: Vlado Kristl – ein erratischer Block, ein Unikum in der Geschichte, in C. Schulte, F. Bruckner, S. Schmitt, K. Wojotowicz (Hg.): „Maske und Kothurn, Vlado Kristl, Der Monde ist ein Franzose“, Wien 2011, S.182 / ** ebd. / *** Vlado Kristl: „Partei der Intelligenz“, Ausstellungskatalog Saarbrücken 1992, S. 25f. / **** „Tod dem Zuschauer“ von Vlado Kristl, Pressemitteilung des Hamburger Filmbüros e.V., o.J. 1984.

Von 1997 bis 2002 zieht Kristl nach Fanjeaux in Südfrankreich. Wegen gesundheitlicher Probleme ist er ab 2002 wieder in München, wo er seine letzten Lebensjahre verbringt. Sein Spätwerk ab den 1990er Jahren ist geprägt von Malerei, Gedichten, und kürzeren Experimentalfilmen, die das eigene künstlerische Schaffen als Zeichner, Maler und Lyriker aufgreifen, teils dekonstruieren und verfremden. Seinen letzten Film „Weltkongress der Obdachlosen“ (2004) kommentiert er selbst mit den Worten: „Das ist ein Film, in dem es nichts zu sehen gibt.“*

Er verstirbt im Sommer 2004.

Hintergrund:

Aus einem Gespräch mit Marina Viculin 2002: „’Ich gehöre nicht der abstrakten Kunst, ich gehöre dem figurativen Stil nicht. Ich bin gegen das System.’ – Die Tatsache, dass einer der Väter der kroatischen, abstrakten Malerei, einer der freiesten und einer der intelligentesten Geister heute in einem völlig unkonsistenten Stil Bilder nach erkennbaren Vorlagen malt, lässt in gut strukturierten Kritikerköpfen Zweifel aufkommen. Hat er aufgegeben? (…) Nein, keinesfalls. Ich denke, dass seine Entwicklungskurve sehr persönlich und dafür selten, aber doch begreiflich ist. (…) Schauen Sie sich noch einmal diese Bilder mit dem „konstruktiven Ansatz“ an und Sie werden sehen, dass jedes Koordinatennetz, auch wenn es so warmherzig und sensibel ist wie bei Kristl, noch immer nur das Gitter am Käfig ist, das man persönliche Welt nennt. ‘Wir sind ein System, aber wir machen uns immer wieder auf den Weg. Du musst durch das System hindurch, aber solange du drin bist, bleibst du immer ein Tier. Das sind Systeme, es gibt keine anderen. Es ist kein Leben, so zu leb- en, das Leben ist, dass du es durchbrichst. Ich erkenne keine Systeme an.’ Und wiederum, wie er mir tausend Mal in unseren Gesprächen zu erklären versuchte, es geht hier um nichts anderes als um die Malerei, aber ‘kein Mensch kann sagen, was das ist und warum man es tun muss’… “**

„Als Vlado gestorben war, zögerte ich manchmal, ans Telefon zu gehen, weil er ja nicht am Apparat sein konnte. Eigentlich hatte ich mich damit abgefunden, daß jemand nicht mehr anruft, wenn er tot ist. Eigentlich.

Seither vermisse ich Gespräche, die mit den Worten beginnen: „Heut’ Nacht ist mir aus Versehen das allerschönste Gedicht gelungen, ein Wunderwerk.“ Oder: „Das Gedicht von vorgestern musste heut’ früh vernichtet werden. Wer so was aufhebt, gehört zu den Feinden der Menschheit.“

Ich bin nie einem Maler begegnet, der seine Bilder so sehr geliebt hat ohne je mit ihnen einverstanden zu sein. Manche hat er dutzendfach übermalt. Elf Jahre hat es gedauert, bis etwa aus „Handwerker schlägt Hölderlin, den größten Dichter Europas, zusammen“ über „Kreislaufkollaps am Frankfurter Hauptbahnhof“, „Mein Gesicht“, „Tod der Kunst“, „Circulation en sense inverse“ der „Blumenstrauß“ wurde. Alle Bilder lebten in Vlados ästhetischer Gegenwart, alle waren ihm präsent, die sichtbaren ebenso wie die unsichtbaren. Und keines war vor ihm sicher. Ich vermisse Autoren, deren Filme mit dem Motto beginnen „Keine weiß, wer befiehlt. Alle gehorchen!“ Und solche, denen Titel einfallen wie „Die Hälfte des Reichtums für die Hälfte der Schönheit“ oder „Als man noch aus persönlichen Gründen gelebt hat.“***

*Ana Marija Habjan: Umjetnik otpora – Der Künslter des Widerstandes, Zagreb, Petikat-Verlag, 2007, S. 108 / **Marina Viculin: „Die sehr persönliche Malerei des Vlado Kristl“ im Katalog zur Ausstellung „Vlado Kristl“, Rijeka 2010, S.33, 36 / ***Dieter Raifarth: „Erinnerungen“ in C. Schulte, F. Bruckner, S. Schmitt, K. Wojotowicz (Hg.): „Maske und Kothurn, Vlado Kristl, Der Monde ist ein Franzose“, Wien 2011, S.182

Lebenslauf in Kurzdaten*

1923

1931 – 1933

1938 / 1939 / 1940

1941 – 1942

1942 / 1943 / 1944

1945

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1958

1959

1960

1961

1962

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015

2016

2018

2019

*Übernommen aus: Jerica Ziherl, Đanino Božić, Jelena Kristl, Andy Jelčić: „Eckdaten im Leben und Werk Vlado Kristl“ aus dem Katalog zur Ausstellung „Vlado Kristl“, Rijeka 2010., S. 146 – 177 und aktualisiert von Johanna P. Maier und Madeleine Kristl

Notwendige Cookies sind für das einwandfreie Funktionieren der Website absolut notwendig. Diese Kategorie umfasst nur Cookies, die grundlegende Funktionalitäten und Sicherheitsmerkmale der Website gewährleisten. Diese Cookies speichern keine persönlichen Informationen.

Jegliche Cookies, die für das Funktionieren der Website möglicherweise nicht besonders notwendig sind und speziell dazu verwendet werden, persönliche Daten der Benutzer über Analysen, Anzeigen und andere eingebettete Inhalte zu sammeln, werden als nicht notwendige Cookies bezeichnet. Es ist zwingend erforderlich, die Zustimmung des Nutzers einzuholen, bevor diese Cookies auf Ihrer Website eingesetzt werden.